公開講演会「日本書紀と神道文化」

本年度の神道文化会の公開講演会については、先般オンライン形式での講演会として「日本書紀と神道文化」を開催する旨告知を致しましたが、おおよそその内容が固まりましたので、ここにご案内致します。

公開内容

①「日本書紀を読むということ」

國學院大學研究開発推進機構准教授 渡邉卓

②「日本書紀と神社・謡曲」

皇學館大学文学部教授 遠藤慶太

③渡邉・遠藤両先生による座談会

(司会 本会理事・國學院大學神道文化学部准教授 藤本頼生)

※①・②ともに15分程度の音声付きのスライド映像に基づき、公開講演会でお話戴く予定の内容を要点のみダイジェスト形式でお話戴きます。③の座談会については、両先生のお話を振り返りながら、リモート形式で日本書紀と神道との関わりについて、3方による簡単な討議(録画編集30分程度)を行います。

公開日

令和2年6月13日(土)午後1時を予定(なお、都合により変更する可能性がございます)

公開先

一般財団法人神道文化会ホームページ(https://s-bunka.com/)

なお、講演・座談会とも期間限定の配信です(約2か月程度)

オンライン座談会については、講師の先生方の日程の都合や録画編集上の都合などもあり、①・②の講演とは同時公開ではなく6月末までに公開の予定です。

また、例年の公開講演会にて実施しております質問等についても今回は録画形式での配信ですので、受け付けておりませんので、ご了承くださいませ。

以上

本年度の本会公開講演会について

本年度の神道文化会の公開講演会は、当初、令和2年6月13日(土)の午後に國學院大學において「日本書紀と神道文化」と題して予定を致しておりましたが、昨今の国内外での新型コロナウィルスの感染拡大に基づき、参会者の安全・衛生面などを種々考慮致しました結果、本年度は、残念ながら例年通りの形式での講演会の開催を中止することに決定致しました。

つきましては、代替案についても事務局にて協議しました結果、6月中にHPを通じて通常通りではないですが、講演の一部と、座談会の一部を録画・編集して期間限定にてオンライン形式による公開を行うことと致しました。

近日中に詳細については、公表致しますが、通常通りの形での講演会ではありませんので、その点ご了承いただければと存じます。また、準備の都合もありますので、公開まで今しばらくお待ちくださいますよう、お願い申し上げます。

以上

第2回古事記アートコンテスト

本神道文化会は、文部科学省平成28年度「私立大学研究ブランディング事業」に採択された國學院大學の事業「古事記学」の一環として展開される「古事記アートコンテスト」の趣旨に賛同し、本事業に共催として参画。第1回に引き続き第2回も表彰受賞者への賞金として助成金を支給しました。

なお、今回より大学生部門に加え高校生部門を新設し、応募は、大学生部門99作品、高校生部門は238作品、合計337作品にのぼりました。

審査会は平成30年12月27日東京大神宮で行われ、また、入賞者の表彰式はあくる平成31年2月10日國學院大學渋谷キャンバスで開催されました。

第2回古事記アートコンテスト受賞作一覧

《大学生部門》

《高校生部門》

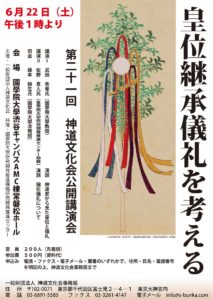

第21回 公開講演会 「皇位継承儀礼を考える」のお知らせ

神道文化会では公開講演会を平成11年より開催し、本年で21回を数えます。

本年5月1日元号が「令和」と改元され、新しい時代を迎えました。今回は、「令和」の御代を寿ぎ、『皇位継承儀礼を考える』と題し開催いたします。どうぞ、ふるってご参加ください。お申し込みは、電話、ファクス、メールで承ります。住所、氏名、職業等をご記入の上、下記の神道文化会事務局までお知らせください。定員になり次第締め切らせていただきます。

- お名前等の情報については、講演会のご案内のみに使用させていただきます。

- 日時、開催場所については、下記の通りとなります。

- お二人の先生には約1時間程度御講演をいただく予定です。

参加お申込・お問い合わせ

一般財団法人神道文化会

〒102-0071東京都千代田区富士見2-4-1

東京大神宮内

TEL 03‐6691‐5585 FAX 03‐3261‐4147

E-mail info@s-bunka.com

記

講演会日程

1、日時 令和元年6月22日(土)午後1時から

13:00 開会

13:10 講演Ⅰ 「神道史から見た皇位と儀礼」 武田秀章先生(國學院大學教授)

14:10 小憩

14:30 講演Ⅱ 「譲位儀礼について」 佐野真人先生(皇學館大学研究開発推進センター助教)

15:30頃 終了

以上

講師のご紹介・敬称略

武田秀章(たけだ ひであき)(國學院大学教授・神道、皇室祭祀、近代日本政教関係史)

昭和32年生まれ。國學院大學大学院博士課程修了。博士(神道学)。國學院大學神道文化学部長を経て現在、國學院大學研究開発推進機講長。主な著書に『維新期天皇祭祀の研究』(平成8年 大明堂)ほか論文多数。

佐野真人(さの まさと)(皇學館大学研究開発推進センター助教・日本古代史・神道史)

昭和57年生まれ。皇學館大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。皇學館大学研究開発推進センター神道研究所助手を経て、現職。主な著書に『京都の御大礼―即位礼・大嘗祭と宮廷文化のみやびー』共著(平成30年思文閣)ほか論文多数。

藤本頼生(ふじもと よりお)(國學院大學准教授・宗教行政論神道と福祉、都市社会と神社)(司会)

2、場 所

國學院大學学術メディアセンター 常磐松ホール(東京都渋谷区東4-10-28)

渋谷駅からのアクセス

渋谷駅(JR山手線・地下鉄・京王井の頭線・東急各線)から徒歩約13分

渋谷駅(JR埼京線)新南口から徒歩約10分

都営バス(渋谷駅東口バスターミナル54番のりば 学03日赤医療センター行)「国学院大学前」下車

(運賃180円・IC175円)【渋谷駅から3番目の停留所、所要時間約10分】

表参道駅からのアクセス

表参道駅(地下鉄半蔵門線・銀座線・千代田線)B1出口から徒歩約15分

恵比寿駅からのアクセス

恵比寿駅(JR山手線・地下鉄日比谷線)から徒歩約15分

都営バス(恵比寿駅西口ロータリー1番のりば 学06日赤医療センター行)「東四丁目」下車

(運賃180円・IC175円)【恵比寿駅から3番目の停留所、所要時間約10分】

平成29年度被表彰者及び神道芸能普及費受給者を掲載しました

【お知らせ】[2018年12月18日]

平成29年度被表彰者及び神道芸能普及費受給者を掲載しました

理事改選

【お知らせ】[2018年12月14日]

平成30年9月28日理事が改選されました。

新しく神社本庁総合研究部部長心得の浅山雅司氏、國學院大學神道文化学部准教授の藤本頼生氏2名が選出されました。

神道文化会設立70周年記念事業について

当会は、神道文化の普及昂揚を目指し昭和22年9月に発足し、以来 5年ごとに当初目的の貫徹を期して周年事業を実施してまいりました。平成29年9月13日には、設立70年を迎え、本年5月に主な70周年事業を無事終了致しました。

(1)『明治維新神道百年史』の復刻、出版

平成30年は、明治維新より数えて150年となり、本会では、51年前に明治維新100年を記念して『明治維新神道百年史』五巻を刊行いたしました。本書は、当時の神道関係研究者の粋を集めたもので、本会刊行物を代表する論文集であり、今なお対外の評価を得ている貴重な書籍です。絶版となった今、本会では、設立70周年にあたり、本年、明治維新150年を記念し、今一度この名著を復刻し、その存在を世に知らしめるべく復刻を計画し、平成30年5月25日に刊行いたしました。

※全国主要図書館(385ケ所)に寄贈終了。

(2)「明治維新150年記念近現代神道史」懸賞論文を募集

『明治維新神道百年史』出版より50年が経過した現在、社会状況は大きく様変わりし、当然ながら近代神道史にかかる研究も進展致しました。

当該分野を専門とする研究者も増えることで研究分野、領域は広がりをみせています。これらを踏まえ、本会では設立70周年を記念し、上記書籍の復刻出版とともに、今後の神社神道のあり方、神社、神職の進むべき方向を考える上で、我が国の喫緊の課題でもある過疎化社会、少子高齢化社会にあって、神社界あるいは神社神道としての考え方を求められる問題のヒントを探すべく、特に近現代にかかる神道史をテーマに設定し、懸賞論文を募集。

平成30年5月30日に締切、12件の応募がありました。

「明治維新百五十年記念近現代神道史」懸賞論文審査結果について

本会設立70周年記念事業の懸賞論文の審査会が、平成30年9月25日に開催され受賞者(6名)が決定し、平成30年12月6日に表彰式が執り行われました。

【審査員名】(敬称略)

松山文彦 (東京大神宮宮司・本会専務理事)

西村 明 (東京大学大学院人文社会系研究科准教授)

谷川 穣 (京都大学大学院文学研究科准教授)

武田秀章 (國學院大學教授・神道文化学部長)

佐野和史 (瀬戸神社宮司・本会常務理事)

阪本是丸 (國學院大學教授・本会理事)

櫻井治男 (皇學館大学特別教授・本会理事)

以上7名

【受賞者名】(敬称略)

《特選》

1、木村悠之介 (東京大学大学院人文社会系研究科修士課程1年)

「明治後期における神道改革の潮流とその行方 ―教派神道と『日本主義』から「国家神道」へ」

2、中村 聡 (星川杉山神社権禰宜)

「神道人川口常文の行実 ―結城神社修繕昇格運動と先人顕彰活動を中心に」

以上2名

《入選》

1、新田惠三 (皇學館大学文学研究科神道学専攻博士課程前期課程2年)

「神道行法禊祓行の教学的背景について」

2、大番彩香 (國學院大學大学院文学研究科神道学・宗教学専攻博士課程後期2年)

「明治初期の神葬祭式をめぐる問題」

3、半田竜介 (國學院大學研究開発推進機構ポスドク研究員)

「自由民権運動と国学者・神職 ―丸山作楽『明治日報』を通じて―」

4、河村忠伸 (秋葉山本宮秋葉神社禰宜)

「近現代神道の教学的課題」

以上4名

※論文は機関誌「神道文化」31号及び32号に掲載予定。

(3)記念式典を開催

◎日 時 平成30年5月25日(金)午後4時30分より

◎場 所 東京大神宮マツヤサロン

◎内 容 ・関係物故者慰霊祭 午後4時30分 40名参列

・記念式典挙行 午後5時10分 65名出席

・記念祝賀会 午後6時 85名出席

なお、記念式典会場において、平成29年度神道文化会表彰式ならびに神道芸能普及費の伝達式が執り行われ、また、祝賀会においては、瀬戸神社宮司で本会の常務理事を務める佐野和史氏より、「神道文化会について」の講演と、平成29年度神道文化賞に輝いた涼恵氏による歌唱が披露され、会場は華やかな雰囲気に包まれ盛会裏に終了いたしました。心よりお礼を申し上げます。

(4)DVDの作製

助成金事業のひとつである神道芸能普及費の支給も30年目を迎え、昨年11月に受給者の団体(対象60件)に対し追跡調査を行い、その活動状況を報告書に纏め、提出を依頼したところ28件のご回答を戴きました。それら活動内容(写真、DVD等)をDVDに作成し、関係者及び70周年賛助金奉納者に配布いたしました。

助成金事業のひとつである神道芸能普及費の支給も30年目を迎え、昨年11月に受給者の団体(対象60件)に対し追跡調査を行い、その活動状況を報告書に纏め、提出を依頼したところ28件のご回答を戴きました。それら活動内容(写真、DVD等)をDVDに作成し、関係者及び70周年賛助金奉納者に配布いたしました。

機関誌「神道文化」30号を発行。

【お知らせ】[2018年12月14日]

対談「これまでの神道文化会、これからの神道文化会」を掲載。

内容は、トップページの座談会からお入りください。

神道文化叢書第43輯 『神をまつる神社建築 玉殿の起源と発展』 山田岳晴著の刊行

玉殿とは、神社の本殿内にある本殿型の小建築で神体を奉安するもの。その発生は、平安後期と推定され、現存の中世玉殿は安芸国(広島県)に集中しています。広島県内を中心とした中世玉殿の実施調査と、古文書からの玉殿の復元を行い、その起源と発展および建築史的特質を明らかにする神道史と建築史を架橋する画期的研究。

玉殿とは、神社の本殿内にある本殿型の小建築で神体を奉安するもの。その発生は、平安後期と推定され、現存の中世玉殿は安芸国(広島県)に集中しています。広島県内を中心とした中世玉殿の実施調査と、古文書からの玉殿の復元を行い、その起源と発展および建築史的特質を明らかにする神道史と建築史を架橋する画期的研究。

目次

序 章 神社建築の概要

第一章 現存する中世玉殿の事例調査

第二章 中世玉殿の屋根構造

第三章 中世玉殿の一木造出技法

第四章 中世玉殿に見られる地方色

第五章 厳島神社玉殿の復元

第六章 出雲大社内殿の復元

終 章 玉殿の特質

付 録 神社建築用語の解説

なお、本書は一般書籍として弘文堂より販売されています。(本体5000円+税)

第20回 公開講演会 「鏡と神道文化」のお知らせ

神道文化会では公開講演会を平成11年より開催し、本年で20回を数えます。

今回は「鏡と神道文化」と題し開催いたします。どうぞ、ふるってご参加ください。お申し込みは、電話、ファクス、メールで承ります。住所、氏名、職業等をご記入の上、下記の神道文化会事務局までお知らせください。定員になり次第締め切らせていただきます。

お名前等の情報については、講演会のご案内のみに使用させていただきます。

日時、開催場所については、下記の通りとなります。

お二人の先生には約1時間御講演をいただく予定です。

講演後、藤澤紫先生に登場いただき、藤本頼生先生による司会で、ミニシンポジウムを開催致します。

参加お申込・お問い合わせ

一般財団法人神道文化会

〒102-0071東京都千代田区富士見2-4-1

東京大神宮内

TEL 03‐6691‐5585 FAX 03‐3261‐4147

E-mail info@s-bunka.com

1、日時

平成30年6月16日(土)午後1時から

13:00 開会

13:10 講演Ⅰ 「古代祭祀と鏡―考古学の立場から」 笹生 衛先生(國學院大學教授)

14:10 小憩

14:20 講演Ⅱ 「神道思想における鏡」 松本 丘先生(皇學館大学教授)

15:20 小憩

15:30 ミニシンポジウム開催(これより藤澤 紫先生ご参加)

16:30 終了

2、場所

國學院大學学術メディアセンター 常磐松ホール

東京都渋谷区東4-10-28

講師のご紹介・敬称略

笹生 衛(さそう まもる)

國學院大学教授・祭祀考古学

昭和36年千葉県生まれ。國學院大學大学院文学研究科博士課程前期修了。千葉県教育庁、國學院大學神道文化学部准教授を経て現職。著書に『神仏と村景観の考古学』弘文堂2005、『日本御田台の祭祀考古学』吉川弘文館 2012等。

松本 丘 (まつもと たかし)

皇學館大学教授・神道思想史

昭和43年生まれ。東京都出身。國學院大學大学院文学研究科神道学専攻博士課程前期修了。國學院大學講師等を経て現職。著書に『尚仁親王と栗山潜峰』勉誠出版2004、『垂加神道の人々と日本書紀』(弘文堂、2008)等

藤澤 紫 (ふじさわ むらさき)

國學院大學教授・日本美術史

学習院大学大学院人文科学研究科哲学専攻博士後期課程単位修得。国際浮世絵学会常任理事。著書に『鈴木春信絵本全集』(勉誠出版)、『遊べる浮世絵―体験版江戸文化入門』(東京出版)等

藤本頼生 (ふじもと よりお)

國學院大學准教授・宗教社会学(司会)

以上